ウツワ

2020.02.27 THU.

地域と密着する「カルーゾ」のモノ作り。

ソラーニャの工場でその真髄に迫ります。

クリエイティブディレクターのアルド・マリア・カミッロ氏、CEOのマルコ・アンジェローニ氏のインタビューとともに新生〈カルーゾ〉の魅力に迫った前回記事に続いて、今回は〈カルーゾ〉のモノ作りのベースとなるファクトリーを訪問。霧が美しいイタリア北部パルマ県の小さな街ソラーニャに居を構えるその工場では、1958年のブランドスタート時から息づくサルトリアの技術や理念と、最先端のテクノロジーが共存し、そしてモノ作りそのものが地域の人々の生活と深くつながっています。そんな知られざる〈カルーゾ〉のファクトリーを、パターン部門のトップであるロベルト・チビン氏のナビゲートのもと掘り下げていきます。

Photo:Shunya Arai(YARD)

Text:Kai Tokuhara

―まずロベルトさんのキャリアについてうかがいます。どのようなキャリアを辿って〈カルーゾ〉で仕事をするようになったのでしょうか? また現在の会社における役割についてもお聞かせください。

私の父がサルトリアを営んでいたというのもありますが、ある程度の年齢になった時に自分自身で服飾の専門学校を選び、19歳の頃に小さなアパレル会社に入ったことがキャリアのスタートと言えますね。そこでパターンのおもしろさを知り、3年勤めた後に別のファッション学校に通ってパターンの専門技術や知識を学びました。そして卒業後、当時パタンナーとして父が働いていた会社に就職したのです。〈カルーゾ〉に初めて来たのは25歳の頃。6年間パタンナーとして働いた後、一度〈ゼニア〉に移り、メンズ部門のパタンナーを9年ほど務めたのですが、2011年に〈カルーゾ〉に戻ってこのソラーニャのファクトリーに来ました。現在パタンナーが15人いますが、責任者として彼らの仕事を統括しています。

―〈カルーゾ〉のファクトリーでは、自社ブランドの製品はもちろん、OEMとして様々なメゾンの製品も作られています。その中でロベルトさんは具体的にはどのような仕事をされているのですか?

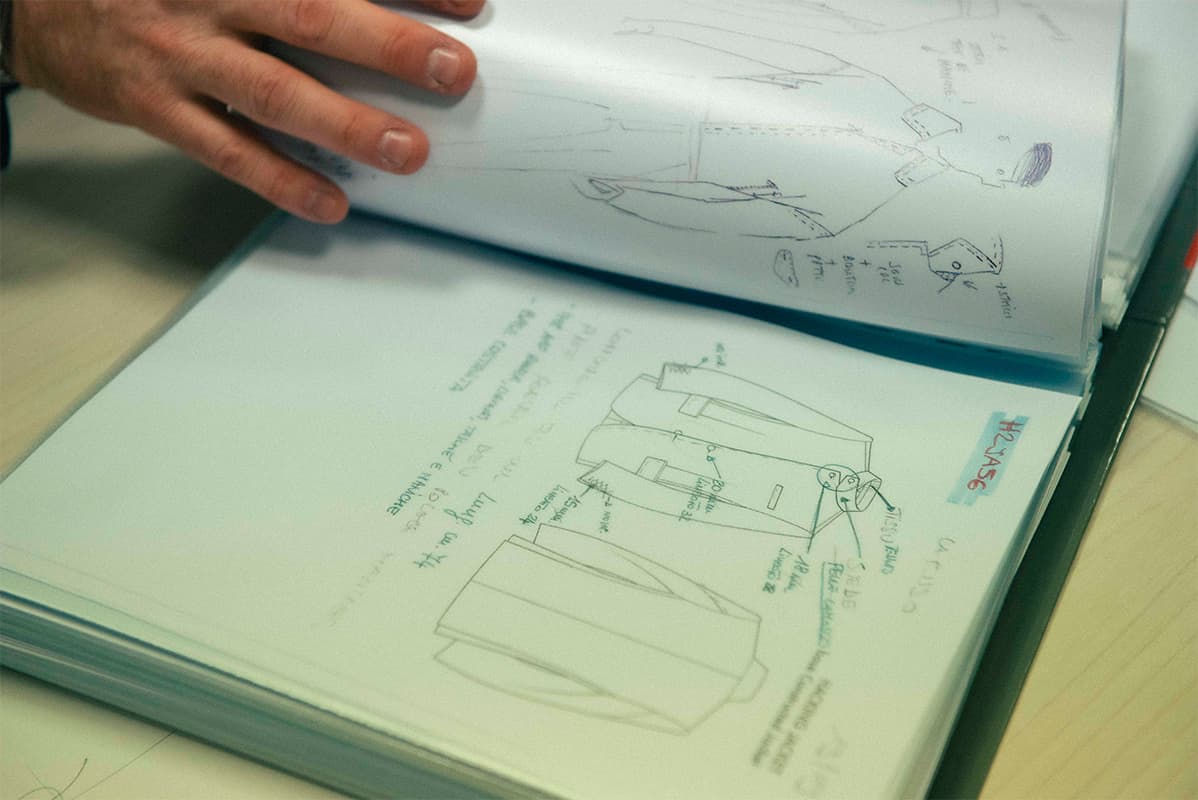

春夏、秋冬、それぞれにプレとメインがあるのでコレクションは1年に4回発表されますよね。その中で、私の仕事はデザイナーのイメージをダイレクトにパターンに落とし込むところからスタートします。そこで最も重要なのはやはりデザイナーとの信頼関係。送られて来たデザイン画をそのまま起こすのではなく、直接会って何度も会話を重ねながら、彼らがどういったパターンのジャケットを求めているかをとことんまで突き詰めます。そこからプロトタイプ(試作品)を2回作り、3回目のものが正式なサンプルになります。これがすごく大変な作業で、常に時間との戦いなのでいつもカレンダーを気にしていますよ(笑)。特に〈カルーゾ〉で作るジャケットは、芯地まで縫ってつけるなど、細部までパターンを練っていくのでテクニカル面で時間がかかるんです。そのあたりのタイムマネジメントも私の重要な仕事の1つです。

例えばこれを見てください。ジャケットの中に入れる肩パットなのですが、当然これで表情が大きく変わります。厚みがあるパッドから薄いパッドまで、肩のディテール1つとっても無限に選択肢があり、クライアントの細かなリクエストを聞きながらチョイスしていくので考え始めたら終わりがないんです (笑)

―ここからは工場についてより詳しくお聞きしたいと思います。まずはその歴史から。どのような経緯でここソラーニャが拠点になったのでしょうか?

創始者であるラファエッレ・カルーゾがここソラーニャに小さな工場を建てたことが歴史の始まりですね。彼はナポリ出身なのですが、奥さんがソラーニャ出身ということもあってこの地に移住してモノ作りの拠点を作ることを決めたそうです。そこから事業が拡大されるに連れて工場もどんどん大きくなり、ラファエッレの息子、ウンベルト・アンジェローニ、そしてウンベルトの息子であるマルコへと受け継がれながら今に至るという感じですね。

―工場ではどのような理念のもとモノ作りが行われているのでしょうか。

工場で主に作っているのはコートやジャケット、トラウザーなのですが、〈カルーゾ〉には様々なコレクションブランドのアイデアも入ってくるので当然ながらクラシックだけを志向しているわけではありません。ですから決してコンサバティブな考えを持たず、いつでもオープン。そこが古くからある他のジャケットメーカーとの違いかもしれません。ベースになるのはサルトリアですが、モダンなアイデアもしっかり取り入れています。

―CEOのマルコ・アンジェローニさんからは、手作業と機械両方を駆使したモノ作りが〈カルーゾ〉のファクトリーの何よりの特徴であるとうかがいました。

まさしくそうですね。ジャケットは約255工程、トラウザーは約80工程あるので1つ1つの作業をここで細かく説明することはできませんが、はっきり言えるのは、サルトリアの技術をしっかり取り入れながら、ある工程に関しては手縫いよりも最先端のテクノロジーを使った方がより良いジャケットに仕上がるという考えのもと、手作業と機械を両立させています。各スタッフの作業スペースには1台1台コンピュータを設置していて、そこに随時工程表や作業オーダーが届くようにもなっているのです。

―ここで働いている職人やスタッフをどのように育てているんですか?

ここで働く人たちはとにかく経験が豊富で、本来であれば定年退職しているような年齢の方々もいますし、ラファエッレがナポリからやって来た時から何代かに渡ってファミリーで働いている人たちもいます。そしてまた若い人たちは彼らの仕事ぶりから学びます。そのようなサイクルが地域全体に定着していることは非常に大きいと思っています。そのようにファクトリーと地域の密着性の深さを考えると、ラファエッレがここソラーニャにモノ作りのための小さな街を作ったといっても過言ではありません。工場の前の通りが「ラファエッレ・カルーゾ通り」と名付けられているほどですから。

ファクトリーのあるソラーニャはポー川沿いの低地。夏は暑く、冬は寒い。湿気の多い地域としても知られる。街はいわゆる中世ヨーロッパの城下町の趣を残すのどかな雰囲気。

ファクトリーのあるソラーニャはポー川沿いの低地。夏は暑く、冬は寒い。湿気の多い地域としても知られる。街はいわゆる中世ヨーロッパの城下町の趣を残すのどかな雰囲気。

―ロベルトさんもソラーニャにお住まいですか?

フィデェンツェという近隣の街に住んでいます。妻とはこの会社で知り合ったのですが、実は私の父も務めていた服飾の会社で母と出会い、結婚して私が生まれたので、両親と同じような人生のストーリーを描いていることに数奇な運命を感じていますね。

―ずばり、ソラーニャの魅力とは?

実際ソラーニャそのものは街とも言えないような小さな規模の村で、一見すると閉鎖的であるように感じるかもしれませんが、決してそんなことはありません。人々は素朴で、とても温かい。またこのあたりの土地は近くにポー川が流れているため比較的湿度が高く、それはクラテッロを作るのに適しています。そのような地域と〈カルーゾ〉は1958年から共存し続けているのです。今では、〈カルーゾ〉はソラーニャの象徴と言えます。私自身、“カルーゾはソラーニャであり、ソラーニャはカルーゾである”と常々この地域で働くことを誇りに感じながら仕事をしてますから。

PROFILE

ロベルト・チビン

イタリア・ヴェネト州トレヴィゾ出身。サルトリアを営む父の影響で幼少からファッションに触れ、服飾専門学校でパターンの専門技術を学んだ後25歳で〈カルーゾ〉に入社。6年後に同社を一度離れて〈エルメネジルド ゼニア〉のメンズ部門のパタンナーに就任。そして2011年に復職。現在はソラーニャのファクトリーにおいて〈カルーゾ〉の服作りの基盤となるパターンメイキングのセクションを統括している。