ヒト

2018.01.11 THU.

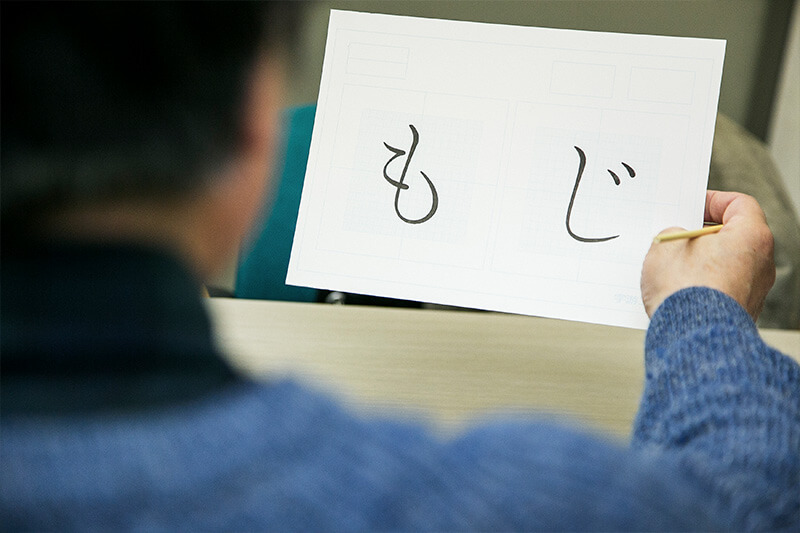

書体設計士・鳥海修さんに聞く、「文字」に込めた想い。

普段何気なく目にする、文字。書籍や新聞、パソコンで読む様々な書体は、どのように生まれるのでしょうか?今回お話を伺うのは、有限会社字游工房の代表取締役であり、ヒラギノや游明朝体などのデザインで知られる書体設計士の鳥海 修(とりのうみ おさむ)さん。ユナイテッドアローズ社オリジナルの欧文書体も手がける鳥海さんに、これまでに制作した書体のこと、つくり手としての思い、そしてこれからについてお聞きしました。

Photo:Takahiro Michinaka

Text:Yukino Yagi

書体の構想は、イメージの言語化から。

ー書体デザインの背景について教えていただけますか?

鳥海:書体制作に関わった当初は、生涯のうち一書体でもつくることができたら幸せだと思っていたんです。10年間の会社員時代は、一書体もつくっていませんでしたし。字游工房を設立した後、クライアントから「自分たちが自由に使える書体をつくりたい」というオファーを受けました。ならばベーシックな明朝体を基本にした書体をつくっていこうと、最初に決めました。次に「どういう明朝体にするか」を考え、クライアントには、これからつくる書体が他とどう違うのか、ということを言葉で説明しなくてはなりませんでした。

鳥海:他社の明朝体はどういったものがあって、どんなイメージを持つのか、自分たちなりに分析をしました。「カラーチャート」の本からヒントを得たんです。色の持つイメージの言語化を、書体でやってみたわけです。「既存の明朝体ってどんな雰囲気を持っているんだろう」。そういったことをひたすら考えました。そして「クールやクリアというイメージってないね、と。そうだ、これだ!」と書体イメージの大枠が決まりました。

鳥海:あとは、横組みなのか縦組みなのか。字の多い書物に使われるものなのか、それともポスターに使用される頻度が高いのかなども考慮しました。クライアントは、印刷機材をつくる総合メーカーで、カタログやポスターをつくることも多い。ならば、短い文章でもきれいに組めるような書体でいこう、そういったことが見えてきたんです。

ーイメージを決めるために、いろいろな角度から見ていったのですね。

鳥海:そう、企画書の作成だけで3ヶ月もかかっちゃいました。

ー書体が生まれるまでの工程についても教えていただけますか?

鳥海:今はパソコンを使いますが、当時の原字は全て手書きです。漢字、仮名、カタカナと、計6,300字ありました。仕上げるのに、1年半くらいかかったと思います。

ー6,300字! 漢字と仮名では、ポイントも変わってきますか?

鳥海:漢字は、水平垂直が多いですよね。けれど仮名は、水平垂直の線はほとんどないんです。漢字なら、まっすぐの線を引く作業をスタッフと分業ができるのですが、仮名はそうはいかない。曲線がとても難しいんです。漢字を作る場合は、まず、薄い紙に下書きをします。そのあとライトテーブルを使ってトレースをして清書をするんです。その時に使う烏口(からすぐち)の先に、墨を入れて使います。1,2ミリとか1,6ミリなどミリ単位で調節し、正確な太さで書いてゆくんです。

ーそうした手書きによる作業は、いつぐらいまでされていたのでしょう?

鳥海:平成2、3年くらいまでですね。「写植」で印刷をしていた時代は、この清書したものを製版カメラで撮れば、製品が完成しました。今は、手でレタリングをすることはほとんどなく、モニター上で制作します。

目指すのは、誰がつくったのか分からない書体。

ー鳥海さんが書体をつくるにあたり、大切にしていることは何でしょうか。

鳥海:裏切らない、ということですね。これまで書体に関わってきた人、そして書体について教えてくれた人たちの「面を汚さない」というか。そして、本文書体(新聞や小説などに用いられる3ミリほどの小さな文字)は、誰もが違和感なく読めることが理想なんです。鳥海がつくった書体、じゃなくていい。誰がつくったかわからない書体の方がいいんです。読んでいる人が、その文章や物語に没頭できる書体をつくりたいと思っています。

ー“誰もが違和感なく読める書体”というのは、どのようにしたら生み出せるのでしょう?

鳥海:重要なのは、仮名だと思っています。文章や物語を見てみると、仮名がおおよそ半分を占めるんです。そのため、曲線が多く個性の出やすい仮名の良し悪しが、書体の良さに直結します。仮名をいかに自然な形でつくれるかが肝だと思っています。

鳥海:歴史も大切です。仮名の歴史は、平安時代の万葉仮名までさかのぼります。その後の長い時代は、毛筆による文字の続く連綿書体なんですよね。活字への移行が明治時代。これまでの連なった文字を、急に一文字ずつ独立している活字にすると、違和感があるんです。それがだんだんと、こなれてきて現代の文字へと繋がってきたんです。

ー新しい文字をつくることは、歴史を見ることでもあるんですね。

鳥海:人々が読みやすいようにと、先人が常に改良を重ねてきました。その先端に、私たちがいます。だから、「裏切らない」というのは、先人たちの努力に対しても、ということでもあるんです。

文字は、「生き方」そのもの。

ー鳥海さんにとって「文字」とは何でしょうか。

鳥海:「生き方」です、まったく。今までつくってきた書体が元になって、新しい文字が生まれるんですよね。書体に関わって38年。生きてきたことを丸ごと、書体制作にぶつけてきました。何かに合わせて仕事をする、というより自分と向き合い掘り下げるような作業だと思うんです。

ーこれからの展望はありますか?

鳥海:世の中のためになるようなことと、わがままと、二つあります。ウェブデザイナーと、アナログの世界でデザインをやってきた僕たちのようなデザイナー。タイポグラフィーに関して言えば、今そこに大きな断絶があるんです。僕たちは書体をつくり、好きに使ってくださいと世の中に出してきました。そうして生まれた書体が日本には今約2,000書体あるんですが、現場では「どの書体をどうやって使うのかわからない」ということが起きています。

「本文にはこういう書体が読みやすい」とか「見出しにはこんな書体がどうだろう」といった、誰もが書体を迷いなく使える「指針」になるものをつくれたらな、と考えています。

ーそうすることで2,000書体が、もっと生かされてきますね。もうひとつの“わがまま”はどうしましょう。

鳥海:70歳で文字をつくるのはやめようと思っているんです。あと、7、8年ですね。今はもうデジタルの時代だからこそ、もう一度すべて「手」で書きたいですね。それもフリーハンドでね。

INFORMATION

PROFILE

鳥海 修

書体設計士。1955年生まれ。多摩美術大学卒業。株式会社写研を経て、1989年有限会社字游工房を鈴木勉氏、片田啓一氏と設立。現在、同社代表取締役。ヒラギノ、游書体ライブラリーの游明朝体、游ゴシック体など、ベーシック書体を中心に100書体以上の書体開発に携わる。京都精華大学客員教授。