モノ

2021.10.21 THU.

キャンプ愛好家が手掛ける、再生プラスティックを用いたフラットテーブル「FT40」の真髄とは。

目と鼻が利くアクティブ派の間でにわかに話題を集めている新レーベル、〈LOCKFIELD EQUIPMENT(ロックフィールド イクイップメント)〉(以下、LFE)。発起人である小暮 和彦さんは長年モノづくりに従事してきた人物で、生粋のアウトドアラヴァーです。自身の経験から生まれたアイデアを形にしたキャンプギアは、同じ趣味を楽しむ人たちにとってはどれもなるほどと頷けるものばかり。実用性と品質と、使ってみたくなるグッドデザインが揃う、唯一無二のガレージブランド。きっとそこに、シンプルで自分らしく生きるためのヒントが見つかるはず。

Photo : Masashi Ura

Text : Rui Konno

その世界にハマっていないと、欲しがられるものは作れない。

―〈LFE〉の成り立ちを教えていただく前に、普段どんなお仕事をされているのかを教えてください。

携帯電話やタブレットなど、家電製品の試作をするのが本業です。製品が世の中に出る前に企業のデザイナーさんがデザインを起こします。ですが、画面の中で見ているだけだとどうしても使い勝手や持ったときのボタンの位置がわかりづらいので、1個だけ本物と同じように作るんです。

―イメージを具現化する大変なお仕事ですね。

世の中にまだない新商品を作るので、基本的に難題が多いんです。それに対して「できます」と言うか「できません」と言うかですね。弊社は結構そこで頑張っていたというか、「とりあえず“できる”って言って帰ってこい」という会社だったので(笑)。最近だとテーマパークの仕事もしました。そうやって徐々に引き出しが増えていったんですかね。最近はCADが発達して3Dデータで出図されるので、昔からやっていた人間からすると、考えたり工夫するということが少なくなったなぁという印象です(笑)。

―昨年〈LFE〉をはじめられたのは、やっぱりその考えたり工夫するということが少なくなったというのも理由のひとつでしょうか?

というより、テーマパークの仕事をはじめてから、現場のスタッフさんたちもモノを作るということ自体を楽しみはじめたんです。例えばテレビに自分たちが作ったアイテムが映ると、“あれは僕らが作った商品だ!”と嬉しくなるんですよね。使う人の反応やリターンを感じられると楽しめるじゃないですか。ですが、コロナでテーマパークも閉まってしまい、工作機械が止まりはじめたのでなにかやらないとなと思ったときに、やるにしてもなにかそういった良い反応があるアイテムを楽しみながら作りたいなと。

―それでキャンプギアをはじめられたと。

そうですね。僕らも古いハーレーダビッドソンに乗っていたのもあって、元々古いハーレーの部品を作ったりしていたんです。そのとき感じたのが、いくら技術があっても、“その世界にハマってる人間じゃないとその世界で本当に欲しがられるものは作れない”ということなんです。つまり、なにが欲しいのかがわからないと作れないということですね。休んでいた期間もありますが若い頃からキャンプをしていたので、キャンプギアならいいかなと思い作りはじめました。

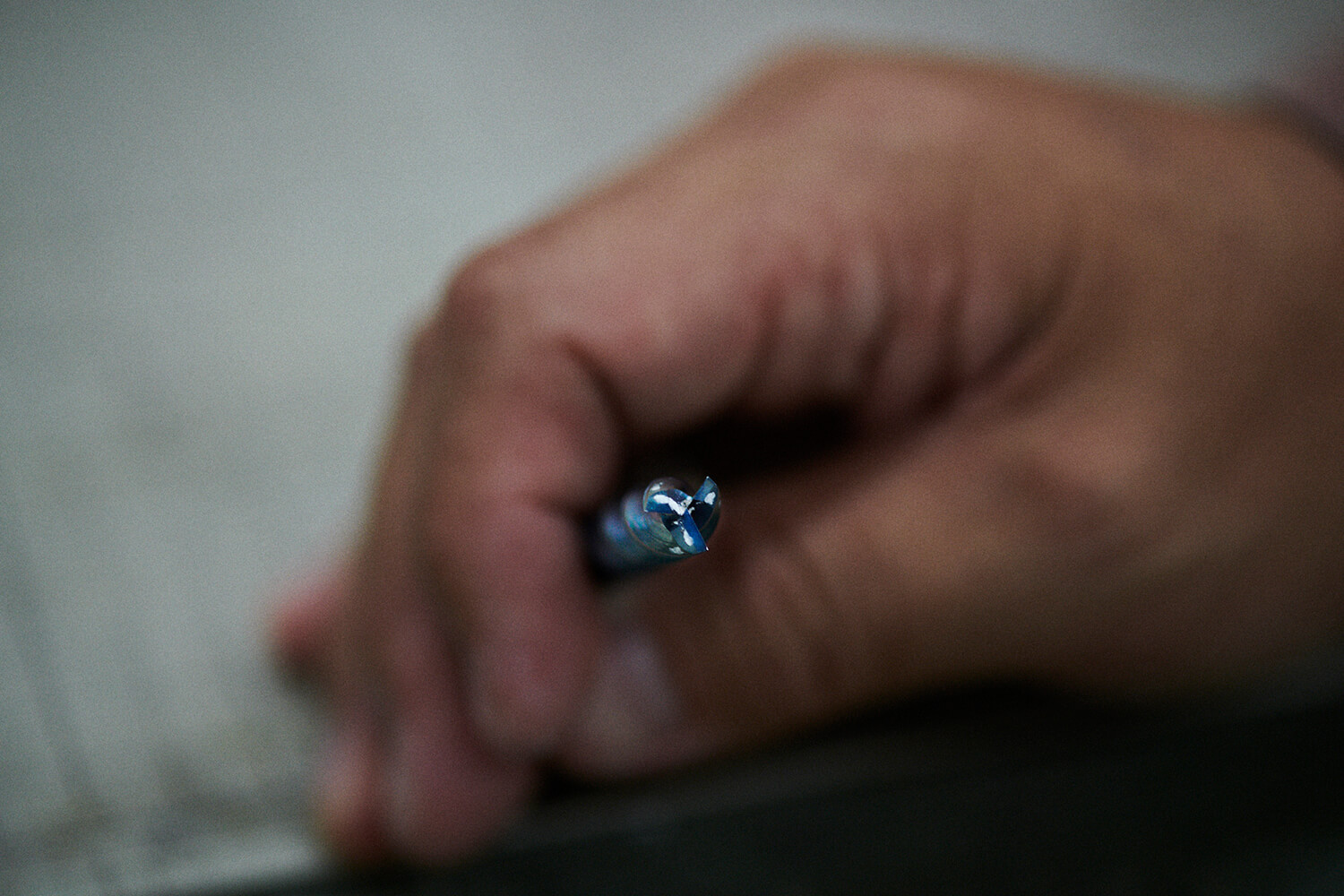

〈LFE〉のロゴはエンドミルの先端の形状がモチーフ。

―それで新規事業としてはじめたんですね。いちばん最初はどんなアイテムを作ったんですか?

この『FT40』というテーブルです。米軍が使っている『スパインボード』という担架の形が格好良かったのでそれを小さくしたテーブルを作りたいと思ったのがきっかけですね。それと、『アダムスキーハット』というランプシェードの2型同時進行でデザイン画を描く、というか、落書きをするところからはじめました。

―いちばん最初に〈koti BEAUTY&YOUTH〉から取り扱いのオファーを受けた頃はまだ販路もそんなに多くなかったですか?

正直なところ、インスタに投稿して「欲しい人は、DMください」というようなレベルでした(笑)。6月に“なにかはじめよう”と思い立ってから、まだ2か月ぐらいの頃で、設計の段階でした。時間が掛かるのはわかっていたんですけど、同時にスタートした『アダムスキーハット』はある程度形になったので、作って売ってみようとなったのがお盆くらいでしたね。そのときは50個程作りました。

―知り合いの作ったTシャツぐらいの感じですね(笑)。

本当にそんな感じです。50個を売るのに1週間ぐらいかかって、「とりあえず売れたね」みたいな話をして、また作っていこうとなったんですけど、9月の後半ぐらいにはもうDMのやりとりが追いつかなくなっていました。その頃は在庫も100以上作っていたんですけど、発売すると1分も経たないうちにオーダーが300を超えていて、スマホが通知で鳴り止まなくなって(笑)。とにかく思っていた以上の反響でした。

材料採りの段階でゴミが出ないようにするのが絶対条件。

―実際のプロダクトについてのお話も伺いたいのですが、まず、『FT40』はどんな素材でできているのですか?

再生プラスチックを使っています。元々〈LFE〉をはじめるときから、イメージカラーをチャコールグレーにしたいという話をしていたので、その色で素材を探しました。樹脂は表面がキレイなものが多いのですが、それだと傷がつきやすくてアウトドアに向かないんです。それで「もうちょっと荒々しい素材が欲しいね」といろいろ探してサンプルを取り寄せて…。質感はいいけど金額がすごく高くて使えなかったりすることが多い中で、再生素材だったら安いのでは? ということになりその線で探しはじめて見つけたのがいま使っている素材。再生材は製材コストが結構掛かるらしく、思ったほど安くはなかったですが、素材の表情にも魅力を感じたので最終的にこの材料に決めました。

―確かに素材の表情が色味とすごく合っていますよね。

嬉しいです。でも、早速素材を取り寄せたら切削・加工まではできたんですけど、印刷ができないんですよ。そこで試行錯誤しテストを繰り返す中でなんとか問題を解決することができ、ようやくデザインを乗せることが可能になりました。

熟練の職人によりシルクスクリーンがプリントが施される。

―どのステップも簡単にはいかないのですね。それでも自然の中で使うものに再生素材が使われていることにはすごく大きな意味がある気がします。

表情の良さを重視して探してはいたんですが、もうずいぶん前からSDGsという言葉が叫ばれているじゃないですか。3Dプリンターが出てきた頃も、プリンターの展示会に行くと企業の方が講演をしていて、ゴミの問題の話を聞いたりしていたんです。やっぱり僕らはプラスチックの板を削って加工するので、どうしても削ったゴミが出ます。対して3Dプリンターは使う分だけを固めるし、終わったら中にある粉をまた再利用できるのでゴミはほぼゼロ。ですが、これを3Dプリンターで作ろうと思ったら、ひとつ作るのにコストがすごくかかるし、なによりそれができる機械自体が数億円もするんです。

―そんなにコストがかかるんですか?

そうなんです。だから僕らは切削でやっているんですけど、材料としてはヴァージンのプラスチックは使っていないので、そこはそれでいいと思っています。それよりは材料採りの段階でゴミが出ないようにするのが絶対条件。元の素材に定尺のサイズがあるので、そこから何枚採れるかっていうのを考えるところからはじまっているんです。どうしても形的に端材は出るけど、今度はそれを使ってなにか作れないかという企画には取り組んでいます。先日リリースした肘掛けも、実は他のアイテムを作った端材から作ったものなんです。

『FT40』の原材料(左)と作る際に出た端材(右)。端材もゴミにせずに他の商品として再利用するプロジェクトが進行中。

―もちろん環境責任は大事だと思いますが、それをクリアしていくのは簡単じゃなさそうですね。

結局素材自体も自社で買っているものですし、僕らがゴミを捨てるときっていうのは産廃としてお金も払うわけなので、ゴミを減らそうという取り組みは常にしています。最近はデザインする段階でどういう廃材が出るかを踏まえた上で、その廃材が流用できないんだったらもう一度形状を見直そうとよく話をしています。

―合理的ですね。でも、はじめてこのかた、需要過多続きということはやはり生産に時間がかかるのでしょうか?

そうですね。最初の頃は『FT40』をひとつ作るのに丸1日かかっていました。いまはもう少し早くなりましたけど、正直なところ、1日3個が限界ですね。いま、このサイズのものを削れる機械が1台だけなので、生産効率が上げられないんですよ。

削り出しの難しい特殊な素材を、専用の機械で時間をかけて削り出しを行う。

―いま現在それに対してなにかしらの策はあるのですか?

オーダーストップのみです(笑)。もうすぐバージョンアップした『GT40』というテーブルを出すのですが、それはもう少し合理的に作れるようになりました。といっても1日に5、6本ですが…。

結局世に出ると「これなにかに似てるよね」となる。それが嫌なんです。

―他の製品についても少し教えていただけますか? この『FT40』に似た丸いアイテムはイスでしょうか。

はい、スツールですね。脚は『FT40』と同じでSBSキットを使います。これはジャグを乗せたりするのも想定していて、この切り欠きのところに蛇口を出すと、コップを当てたときにちょうど良いんです。

―なるほど。このカラフルなグリップも〈LFE〉のアイテムですよね?

はい。LEDライトのゴールゼロのカバーです。このライトの形は、柄が一番太くて、胴体が少し細くなるんですが、シリコンだったら1回伸びて、入ってからキュッとフィットするんです。みんながカバーを『ゼロソックス』と呼んでいるので、うちはレギンスだっていうことで、『ゼロレギ』という名前にしました。

―実際にこの自社製品を野外に持って行ったりされているんですか?

もちろんしますよ。商品が出るまでには使い倒します。『FT40』は、それこそ座ったり乗っかって飛び跳ねてみたりしました。バグ出しというわけではないけど、そういうことは必ずやります。このキャンプギアのように、いままで自分たちがあんまりやってこなかった分野のものは特にたくさんテストをします。「フィールドテストだから…」と言ってキャンプに行けるのも、この仕事の醍醐味ですね(笑)。

―ちなみに、小暮さんが感じるキャンプの魅力はなんでしょうか?

僕は本当にひとりキャンプが好きなんです。なんの計画もなしに行きたいんですよね。自分の好きな道具だけを持って行って、設置したら景色を眺めながらお酒を呑んだり、本を読んだり。そこで新しいギアについて考えたりすることも多くて。パソコンがある環境にいると、なにか疑問に思ったときにすぐ検索して調べちゃうじゃないですか。でも、そうするとなにかに似てくるんですよ。大体すでに世の中にあるものがベースになってアイデアだけ違うものになる。そして、結局世に出ると「これ何かに似てるよね」って。それが嫌なんです。

―確かに。差別化しようとするにしても、意識していますしね。

その点、オフラインの環境だと自分の頭の中だけで考える。その辺にある枝とかを削ってみたりしながらアイデアを練って、これがいいと思えたらそれの写真を撮って、戻ってきたら図面を描く。いまは便利になりすぎているから、不便なところに行った方がよく考えたものができるような気がします。

―じゃあ、〈LFE〉のギアが便利になる程、小暮さんの生活様式は…。

不便な方にいくと思います(笑)。キャンプ場に行くと、なんかそんなことを考えているのが楽しいですね。よく“オンとオフの切り替え”みたいな話をする人がいると思いますけど、僕は多分ずっとオンです。コロナの状況が改善したら、社内のメンバーでキャンプをやりたいねってずっと話しています。有志10人ぐらいでバーッと行って、自分たちで作ったものを使ってこれが良いとか悪いとかについて語り合ったりできたら最高ですね。全員プロだから、絶対に楽しいと思います。

INFORMATION

PROFILE

小暮 和彦

1972年東京都生まれ。家電を中心に、様々な製品の試作を通して長年モノづくりに携わってきたのは本稿でも触れた通り。旧車のハーレーを駆ることと、ソロキャンプに繰り出すことが多忙な日々の中の最大の息抜き。ちなみにキャンプは林間より草原派で、富士山が見える御殿場エリアがお気に入り。

Instagram:@lockfield_equipment