モノ

2019.05.30 THU.

甲州印伝に宿るミニマルな美、その原点を訪ねる。

鹿革に漆付けをする日本の伝統的工芸品のひとつ、甲州印伝。その元祖的存在である「印傳屋 上原勇七」が生み出す繊細な美は、日本だけに留まらず世界的にも高い評価を受けています。そうした魅力の虜となったユナイテッドアローズ和装担当の諸田佳宏とともに発祥の地である甲府を訪れました。

Photo_Takeshi Wakabayashi

Text_Masashi Takamura

印伝とは? 印傳博物館で振り返るその歴史

印伝とは、甲州に古くから伝わる鹿革を用いた革工芸の一種。外来の技術だったことから、古のインドを示す呼称「インデヤ」が転訛したものとも、「印度伝来」の略語とも伝えられています。

戦国時代も終わりを迎える1582年、遠祖上原勇七の草案によって鹿革に加工を施した小物の数々を生み出した印伝作りの元祖「印傳屋 上原勇七」。燻(ふす)べと呼ばれる煙での装飾や、漆による装飾が大きな魅力となっています。

「丁寧に仕上げられた柄の繊細な美しさは、長年携わったクラシック服の流儀にもつながっています」と惚れ込む和装担当の諸田佳宏が、創業地で営みを続ける本店二階の印傳博物館を訪れました。ご案内いただいたのは、「印傳屋 上原勇七」代表取締役社長を務める上原重樹さん。奇しくも同学年という二人が、印伝の歴史を探ります。

「江戸時代に入ると、革の羽織や莨(たばこ)入れ、財布、巾着、早道と呼ばれた小銭入れなどに使用されて、大いにもてはやされました」との上原さんの説明どおり、ひとたび客の手に渡った印伝は、甲州から各地に散逸したこともあり、収集は困難を極めたのだとか。

江戸時代に大流行した印伝の展示。財布や莨入れなど。経年変化も楽しまれており、漆のひび割れなどから、別名「地割れ印伝」「松皮印伝」などと親しまれた。

火消しで使用されたという鹿革の羽織りや、袴、防火頭巾など。耐火性に優れる鹿革の機能性を訴求。こちらは、印伝と直接的には関係ないが、日本における鹿革との関わりの深さを展示している。

「鹿革のメリットは、柔らかく、燃えにくい、といったもの。道具の素材としてはうってつけでした」(上原さん)。この点も当時愛好された理由なのだといいます。

諸田の「印伝が、甲州で生まれた風土的な理由というものはあるのでしょうか」との問いには、「主材料である良質な鹿皮と漆がこの地で豊富に採れたから、ということはいえると思います。ただし、この技法がなぜ“甲州で”生まれたのか、というと明確な答えはありません。不思議なところです(笑)」との答えが。

実際に「印傳屋 上原勇七」の技法は、遠祖である上原勇七氏から家督を継ぐ者だけに代々口伝で受け継がれたもの。江戸時代には三軒あったとされる印伝細工所のなかでも、氏の「印傳屋 上原勇七」だけが現代まで途絶えることなく続くことができた証とも言われているのです。

長い歴史のなかで大きな変革をもたらしたのが、2019年の1月までご存命だった十三代上原勇七氏。「私の父である十三代目は、それまで一子相伝だった伝統技法を、職人とともに複数で継承していこうという大きな決断をしました。その理由は、誇れる日本の伝統的工芸を、山梨だけのものではなく、日本全国、あるいは世界にも発信していこうと。そのために生産基盤を堅固なものにする必要があったのです」(上原さん)。

1981年には、山梨から東京に進出を果たして青山店を出店したのも、十三代目上原勇七の功績。日本の一伝統工芸の普及・国際化に向けて大きな一歩を踏み出したのが、昭和の時代だったのです。

和紙を膠で塗り固めて職人が手彫りする「伊勢和紙」を使用。日本でも作れる職人の数が限られている。

折しも、博物館では「印傳の型紙」を特別展示中で、伊勢の彫り師による手彫りの型紙のひとつひとつを諸田もじっくりと鑑賞。「柄の見た目の美しさはもちろんなのですが、ひとつひとつにいわれがある点も魅力のひとつです。例えば、蜻蛉(とんぼ)ならば、“勝ち虫”という験担ぎ、波鱗(なみうろこ)ならば、鱗で身を守る武士の厄除けを意味していますよね。男として、意味のあるものを持ちたいという思いはありますね」(諸田)。

印伝を支える3つの技法

いまだ江戸時代から口伝で受け継がれた伝統技法によって印伝を製作。「縫製などで機械化されている部分もありますが、加工における作業は基本的に職人の手で直接行なっています。「印伝における装飾技法は、主に3つ。漆付け、燻べ、更紗となります」(上原さん)。今回は特別に、職人による漆付けと燻べの作業工程を見学させていただきました。

へらに取る漆の量や、塗る厚みなどは、職人の手の感覚で都度変わる。伝統工芸士を各工程に配置。

漆付けは、印伝のなかでも最も代表的な技法で、染めた鹿革の上に、柄の切り抜かれた型紙を当て、ヘラによって漆を均一に塗ることで、シルクスクリーン版画のように柄を出す手法。湿度が上がると固まるという特殊な漆の性質から、日々の気候で変わる漆の状態を見極める感覚が必要に。

タイコと呼ばれる筒を回しながら、直下の窯から立ち上る煙で燻(ふす)べる。斜めに貼り付けた革の上を、二本づつ平行に配置した紐で覆い、縞柄を付けている。均等な色付けは至難の技。

燻べは、日本古来の秘法とも言われ、宣教師ルイス・フロイスも驚嘆した逸話を持つ装飾法。タイコと呼ばれる大きな筒の外周に鹿革を貼り、そこに藁を炊いて燻し、さらに松ヤニを燻して色つけを行います。均一な色出しに熟練の技が。仕上がりは、黄褐色で使うほどに褐色へと変化。そういった妙もまた人気の秘密なのです。

最後は、更紗。1色ごとに型紙を変えて、複数の色使いを可能とした手法。鮮やかな色彩が織りなすハーモニーから、インドの更紗になぞらえて命名されています。

「お客さまにあっては、持っている、持っていないに関わらず、印伝の知名度は高いものでした。店頭で背景もともにご提案すると、男性の顧客にもダイレクトに響くようです」(諸田)。

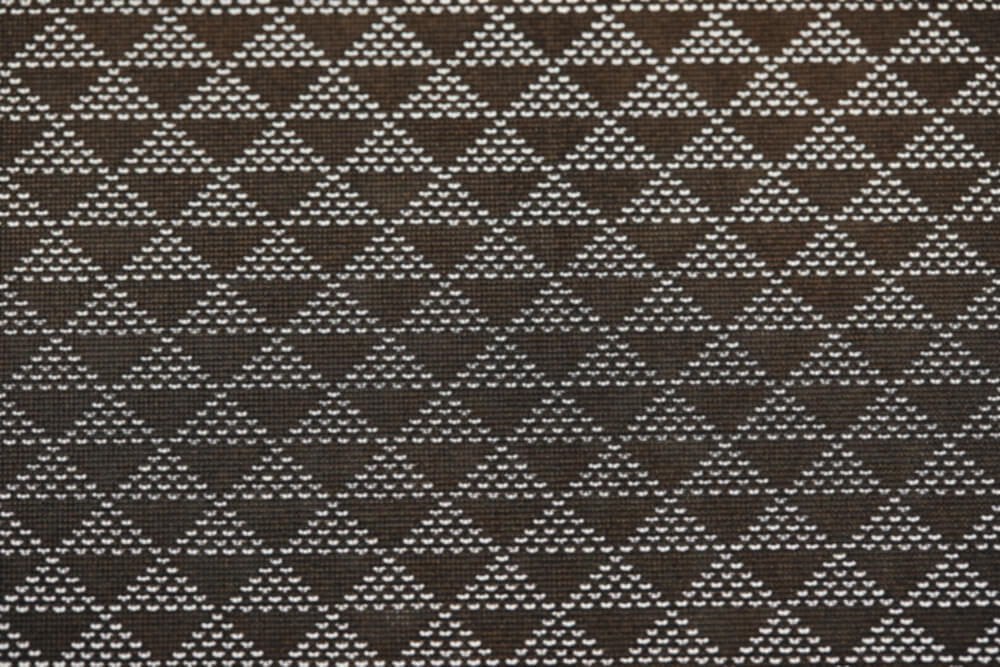

(左上)平和と円満が無限に続くような願いが込められた「印傳屋 上原勇七」の創作模様「輪繋ぎ」。(右上)「波鱗」模様。三角形は、魚の鱗がモチーフ。武士の陣羽織や装束に多用された歴史を持つ。(左下)長い歴史においても人気の高い小桜模様。(右下)ユナイテッドアローズでも取り扱いのある、赤く染めた鹿革に赤の漆を付けた輪繋ぎ柄。

400年以上の時を経て、未来へと羽ばたく日本の技術

印伝は、現在、ファッション関連事業が集約される川田町アリアの本社工場で製作されています。緑豊かな環境と近代的な設備、先鋭的な建築のもとで日々クリエイティビティを高めているのです。

「現在、私共を含めて4社で構成される甲府印伝商工業共同組合を形成し、印伝技法普及のため、広く公開されています」との言葉どおり、1987年に甲州印伝は経済産業大臣指定の伝統的工芸品に認定。新興の印伝細工所とともに、地元産業の発展に貢献しています。

一方で、海外ブランドとのコラボレーションや各社リテーラーとの取り組みにも余念がありません。

「実際、ブランドとの協業は、先方の要求も高いため、それに答えることがさらなる技術水準の向上にもつながりますし、若手の職人にとってもモチベーションになっています」(上原さん)。

ユナイテッドアローズの別注色として、ネイビーの鹿革に朱色の漆を組み合わせた波鱗柄を採用。右から名刺入れ、小銭入れ、合切袋。江戸から続く印伝作りをモダンな配色で表現する。

同色の鹿革と漆を用いた合切袋。抑制の効いた意匠により、使えるシーンが幅広くなっている。

このような「印傳屋 上原勇七」の魅力を伝えるべく、ユナイテッドアローズも取り扱いを行なっています。今季は、紺の生地に赤い漆付けされた波鱗柄を別注、皮と漆を同色にした輪繋ぎ柄なども展開。

「和装だけでなく、その垣根を飛び越えた普遍的な美観が、印伝の持ち味。合切袋という巾着から始めた扱いですが、財布などにも幅を広げています。それは、和装だけでなく、スーツを着るような時にも使っていただける物作りがあってこそ。私共の企画にも柔軟に対応していただけるのは、ありがたく感じています」(諸田)。

「ユナイテッドアローズさんとの取り組み以降、従来の女性客のほうに比重が偏っていたものが、男性にも多くアプローチできています。その効果は大きく、こちらも感謝しています」(上原さん)。

締めくくりとして、上原さんに今後の「印傳屋 上原勇七」が目指す先を伺いました。

「鹿革と漆を使った印伝という工芸品を作る。その基本から外れることはもちろんありません。ただし、今持っている3つの伝統的技術、それにいっそうの磨きをかけ、印伝というものをより深めていく。400年以上続けていても、まだまだ足りない部分はあるのです。だから、レベルアップの手は休めない。そして、デザインの向上です。毎年出す新作、オリジナルの柄は、続けていきます。最後にスペシャリティアイテムの拡充を掲げます。直営店やリテーラーさんの“ならでは”の逸品。数は少なくても、商品の回転率ではなく、じっくり感度の高い人に伝わる物作りも続けていきます」

伝統に安住せず、絶えず前進を続ける姿勢こそが、激動の昭和〜平成〜令和という流れにあっても「印傳屋 上原勇七」が、広く認知され続けてきた証だといえるでしょう。

INFORMATION

甲府の「印傳屋 上原勇七 本店 」は遠祖上原勇七が戦国時代に開いた、まさに創業の地に立つ。広い店内には、フルラインナップの品揃え。2階には印傳博物館を設置。常設の展示のみならず、企画展も実施。2019年9月29日(日)まで「印傳の型紙〜極小紋の世界〜」を開催中。

住所:山梨県甲府市中央3-11-15

定休日:年中無休(年末年始休み)

PROFILE

上原 重樹

1960年山梨県生まれ。甲州印伝の発展に大きく寄与した十三代上原勇七の長男で、現在は(株)印傳屋 上原勇七の代表取締役社長を務める。新商品開発の際には自らプロジェクトチームを編成して陣頭指揮を執るなど、未来の「印傳屋」像の構築に力を注ぐ。