シテンの視点 #9

MEN / WOMEN / シテンの視点

2021.11.29

シテンの視点・#9 「青山通り、街の風景としての建築」

文:シテン クリエィテイブ・アドバイザー 百々 徹

都会

「日本のデザインセンター青山通り」 日本のデザイン自我の目覚めの黎明期からファッションを主導してきた青山通り。

そこは現代名建築の宝庫である。最近では通りとしての表参道のハイブランド建築が有名ではあるが、そこはあえてシテン的な視点で優れたランドマークをご紹介してみたい。

日本のデザインセンターとも言われる、この青山界隈の文化は優れた建築が生み出してきた。文化を創造する団体や企業に名建築あり。

歴史を創る遺産を創ってこそ一人前? 街が、ファッションが、今を創りつづける青山界隈だ。

<山陽堂書店>

青山通りと表参道の角に鎮座する山陽堂書店、1891年に創業されて130年の歴史、東京の中心の大通りにある建築として存在感を今も示し続けられている。こここそが青山の文化のへそだと思っている。

<国連大学と青山学院>

Nipponの新建築の主体地、渋谷駅界隈のビル群の高架を過ぎると246は大きく左にカーブする、この物語の中心・青山通りだ。しばらく行くと左手にピラミッド状に積み上がったようなビルが出てくる、国連大学のビルである。設計は丹下健三さん、最近では隈研吾さんが主流な東京を代表する建築が多いが、以前は丹下健三さんであった。

丹下さんは設計の時に青山通りを挟んで向かいにある青山学院の存在を意識した、国連大学の中心線と青学のプロムナードは一本の線として繋がる、なんということだ、俯瞰してみて初めてそれに気づくのだが、彼はまず中心線がありそこから部分が派生すると考えた、街の計画に周辺をとても意識した。都庁なども見ていると同じようなことが考えられる。

青学の正門プロムナード、一本の線になる。歴史は青学が古い。

<スパイラルビル>

青山の中心にある青山を代表する複合文化施設である。

京都のワコールが施主、ギャラリーや多目的ホールを中心に「生活とアートの融合」を掲げる、まさしくそうである、中に入るテナント、ショップはそういう視点で集積され、とても魅力的に映る。

建築家・槇文彦さんによる設計、外からのデザインもさることながら、内装の取り廻しは絶妙で、すでに35年も経過しているものの一向に古さを感じせないのはさすがで、近年では横浜市役所の新ビルにも携わられた、95歳になられた名建築家、内外装を含めてとても美しい、青山にふさわしいビルで、日本的雑居な文化の象徴。

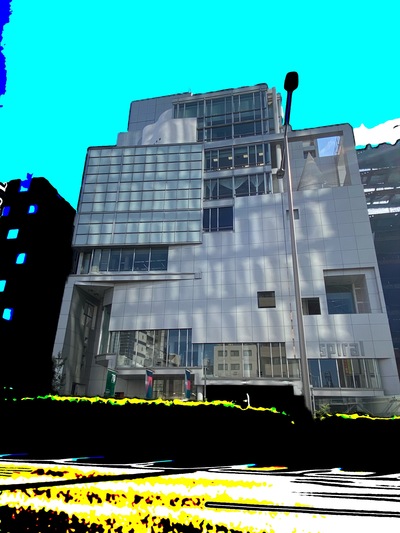

<草月会館>

赤坂に程近い、青山通り沿いは優れた建築の宝庫である、表参道に数々あるファッションビルの趣とはまた異なる。この草月会館も丹下健三さんの設計である、ここもやはり内装の取り廻しとデザインが美しく、細部までをモダンで貫く。とりわけ1階の大空間としてのイサム・ノグチ作の石庭、花と石と水の広場「天国」も華々しく。

<カナダ大使館>

重厚な石造りでありながらシャープにしてモダン、東宮御所の真向かいに鎮座する。数ある大使館の中でもかなり優れた建築だと思う。日系カナダ人の建築家 レイモンド・モリヤマさんによる設計。

縁あって数年間、大使館が貸し出したスペース、プラース・カナダの事務所棟で仕事することが出来た、ビルに初めて入居した時も、またビル全体の償還が終わりカナダ大使館に返還される時もまた感慨深く嬉しいものがあった名建築。

それぐらい素晴らしい建築でありました。モリヤマさんは個人の建築家にスポットがあたるプリッカー賞よりも、建築は一人によるものでなくて、設計スタッフや現場職などの目立たない多くの人の協力によって「プロジェクト」として完成するという持論、それに値する、新しい建築アワードを設立されているリベラル人。

もう入れることもない、プラース・カナダ側から見る、カナダ大使館

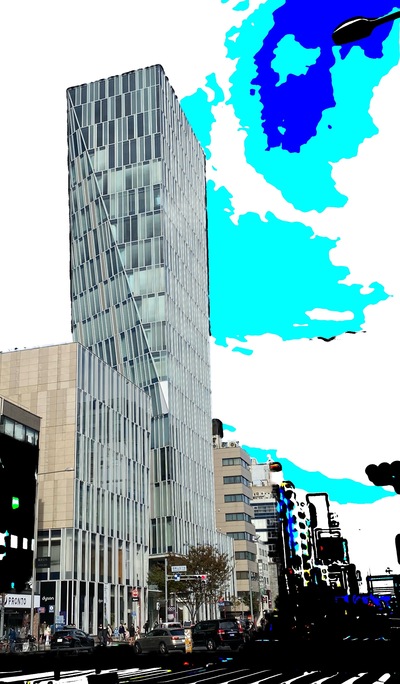

<紀ノ国屋スーパーの跡地ビル>

スーパー・紀ノ国屋インターナショナルさんが地下に入居する、近年の青山通りにおける最もシンボリックな景観を放つビル。文化には「服と食」がつきものである。「進化したら老舗」の矜持を示し続けるに相応しいビル。

日本では数少ない、モードを纏(まと)うビルである。

田舎(逆説的意味、敬意含む表現として)

スマートシティにばかり目をやっていると、もっと急激で思いがけない変化が田舎で起こっていることを見逃してしまう。

実は田舎は-われわれの知らない間に-最も開けた都会よりもはるかにスマートになりつつあるのだ。途方もない規模の「厳密さ」の新体制が出現しはじめている。

ドローンが飛び回っていて、あらゆる畑のあらゆる部分がデータ単位に変換され、スマートトラクターに搭載されたコンピューターに送り込まれている。そのコンピューターは種や殺虫剤の配達を正確に管理し、最大効率を獲得するためにはどんな気候条件のときに散布したらベストかを解析する。家畜の飼育場は厳密な都市グリッドに似てきたし、サーバファームは人里離れた森のなかにひっそりと現れる。

あらゆる場所に奉仕するデジタル体制下では、超デカルト秩序(物語に依拠せず再検証の可能性を確保するという方法が自然科学の基礎という論理)が田舎にも敷かれているのであり、その結果、かつては田園の特権だった詩的でランダムな光景が都市の専売特許になる、というパラドクスも生まれるに違いない。

ものには色んな視点、諸説があると思います。多様な角度からの視点で見ていますことをお含みおきくださいませ。

およそ2週に一度のペースでコラムを担当させていただいています。

【百々 徹】

2000年から2020年の約20年間グリーンレーベル リラクシングのクリエイティブディレクターをつとめる。

今はその知見を活かした様々なアドバイスをしている。

Photograph & Design & Text:TORU DODO

参考:S,M,L,XL+ レム・コールハース